富山県南砺市

*参考資料 『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也) 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

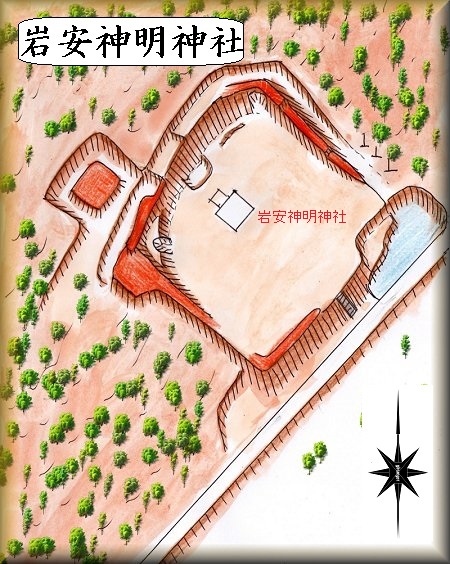

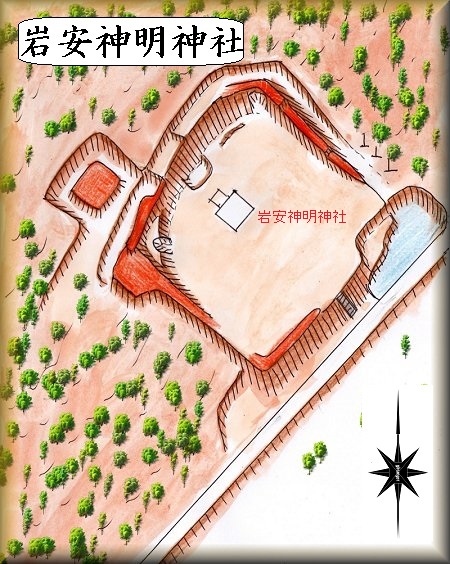

岩安神明神社(南砺市岩安)

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

岩安神明神社の場所。

岩安にある神明神社には土塁や堀といった遺構が存在しており、谷戸式城館のような形状が見られる。城郭関連遺構と思われる場所である。

というわけで岩安神明神社を探して行けばよいのであるが、この神社はナビには掲載されていないので探すのには苦労した。

東側の畑地帯から西方の山稜方向を見た所、山稜の入口付近に鳥居が見えていたので、やっと場所を探し当てることができた。

神社まで西方から車道が付けられており、神社の入口の南側の空き地に車を停めて置くことができる。

後は獣除けの柵を開けて内部に進入していく。脇には「熊注意」の看板が立てられている。このような住宅街に近いところでも、越中のクマは出没してくるのであろうか。越中のクマ、恐るべし。

神社の周囲の地形は右の鳥瞰図の通りである。

図にしてみると確かに谷戸式城館のような形状をしている。広さも50m四方ほどと、居館を営むには適当な広さである。

ただ、実際に訪れてみると土塁は低く、堀も浅い。防御性の観点から見たら、かなり心もとないものである。

居館というよりは屋敷地と言った方がぴったりくるような場所である。

上記の通り、屋敷地のように思われる場所であるが、屋敷主の名前など詳細は不明である。

あるいは武装神社といったたぐいのものであったかもしれない。

|

|

| 神明社 |

土塁 |

|

|

| 上の土壇。堀に囲まれている。 |

土塁 |

|

|

| 堀 |

土塁 |

|

|

| 土塁 |

土塁 |

|

|

| 土塁 |

土塁 |

|

川合田館(南砺市川西)

川合他館の場所。

川西にある石黒公民館の一帯が、川合田館の跡と言われている。

車は公民館の駐車場に停めて置くことができる。

石黒公民館はかつての石黒小学校の建物を利用したもののようで、現在でも小学校跡のような雰囲気を残している。

公民館の建物の北側の端に川合田館の案内板が貼り付けられていたのだが、字がかすれてしまっており、あまり読めなくなってしまっていた。

舘跡の南西側には小川が流れており、それに面する部分が城塁状の土手になっている。これが南側の堀の跡なのであろう。

また、南東側にも段差と水路が見られ、これまた堀の跡なのではないかと思われる。

現状の公民館の敷地は60m×30mほどであるが、かつての館は60m×50mほどの規模であったというので、道路を挟んで北東側一帯まで城域は及んでいたものと考えられる。

川合田の館主は雑賀安芸守と伝えられている。

雑賀安芸守は遊部城主としても知られている人物である。

元亀年間(1570~73)、上杉謙信の越中侵攻の際に攻められて落城したと言われている。

|

|

| グラウンド跡 |

南の堀跡 |

|

|

| 小学校跡の碑 |

石黒公民館 |

|

|

| 東側の堀跡 |

案内板 |

|

山本城(南砺市山本)

山本城の場所。

山本城は、山本272番地の西側一帯の水田地帯にあった。

耕地整理によって遺構の大部分は埋められてしまっていると思われるが、南東端辺りに櫓台と思われるものが残されており、その南側に案内板が立てられている。

これだけではどのような城であったか分かりにくい。

南側の西側の土手部分はかつての城塁を示しているのではないかと思われる。

西側の道路沿いにも土手が残されており、なんとなく元の城塁の範囲を想像させてくれる。

城域内と思われる箇所は数段の段差によって区画されている。

これらが旧状をどの程度まで残しているのかは、まったく分からない。

案内板によると、西方には狼煙台、薪小屋、南朝方の古田五左衛門が建立した八幡宮があり、土塁によって区画していた。

また南方200mの所に馬場と墓地があったという。

山本城の城主は石黒太郎光秀の二男石黒宗五郎だったと伝えられている。

石黒氏と言えば、近くの福光館の城主である。

佐々成政の家臣山本志摩守が在城していたともいう。

室町時代前期までの当地の豪族が石黒氏、成政が入国した後の城主が山本氏ということであろうか。

山本城という名称は、この山本氏にちなんでいるものと思われる。

|

|

| 南側の城塁 |

櫓台。奥に案内板が見える。 |

|

|

| 櫓台 |

櫓台の城塁 |

|

|

| 虎口 |

城塁 |

|

|

| 城塁 |

遠望 |

|

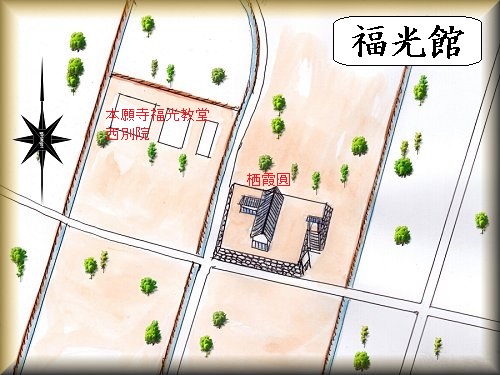

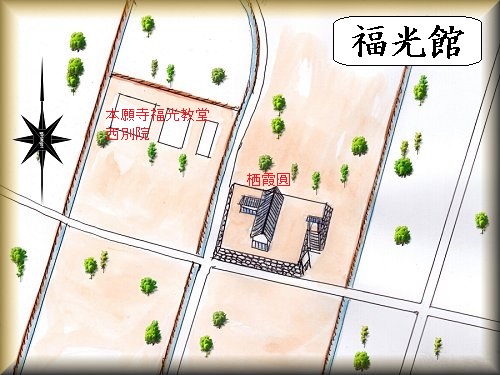

福光館(南砺市福光)

福光館の場所。

福光の住宅街の中に石垣で囲まれた栖霞園がある。この辺りが福光館の中心部である。

宅地化によってかつての形状は改変されてしまっていると思われる。

栖霞園の建てられているところは、天守台のような石垣に囲まれているが、これが遺構なのかどうかは分からない。後世の造作である可能性が高いであろう。

この入口の前に「福光城栖霞園」の案内板が設置されている。

その他に周囲には水路や土手などが見受けられるが、どこまでが城の形状を示しているのかは分からなくなってしまっている。

館の規模は50m×30mほどであったというから、それほど大きなものではなかった。

福光館の館主は石黒氏だったと伝えられている。

石黒荘の主であった石黒太郎光弘は、源平争乱の頃、木曽義仲に加勢した人物であった(『源平盛衰記』)。

石黒氏と言えば山本城の城主としても知られている。

その後、 石黒宗家の石黒太郎光秀の弟石黒五郎光信が福光に居城することになった。

文明13年(1481)、福光館の主であった石黒光義は、山田川で井波瑞泉寺の一向一揆衆と一戦に及んだが、敗れて滅亡してしまった。

その後は廃城となってしまったのであろう。

栖霞園は江戸時代の寛政年間、福光の豪商が建てた小亭で、句会や寄合の場として使用されていたものである。

|

|

| 栖霞園 |

栖霞園 |

|

|

| 栖霞園 |

溝 |

|

|

| 栖霞園 |

栖霞園 |

|

|

| 栖霞園 |

栖霞園 |

|

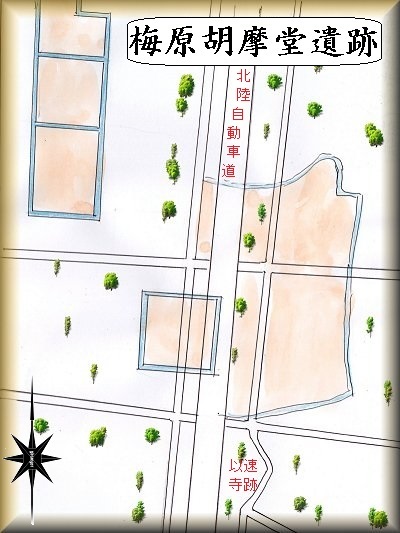

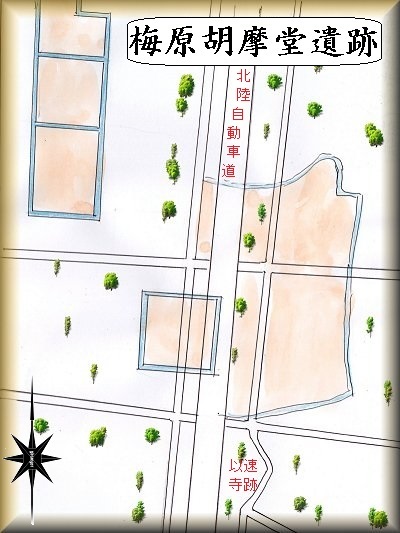

梅原胡摩堂遺跡(南砺市梅原)

*鳥瞰図の作成においては『梅原護摩堂遺跡発掘調査報告書』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成においては『梅原護摩堂遺跡発掘調査報告書』の図を参考にした。

梅原胡摩堂遺跡の辺り。

梅原胡摩堂遺跡は、梅原の水田地帯の中にあった。

かつて北陸自動車道の建設の際に発掘調査が行われ、複数の方形館遺構が検出されている。

発掘報告書の図を基にして想定すると、おおよそ右の図のような館群が存在していたのではないかと思われる。

梅原胡摩堂遺跡は、戦国時代の瑞泉寺の分家「梅原坊」とその関連施設があった場所であると想定されている。

城館というよりは宗教施設と見るべきものである。

といっても一向一揆衆が勢力を有していた北陸地方では、寺院そのものが武装しているというケースがよく見られる。

現在では遺構はすべて失われてしまっており、現地を訪れてみても、見るべきものは何もなかった。

案内板なども置かれていない。

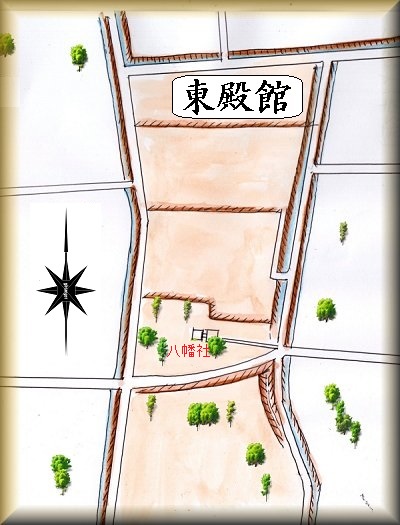

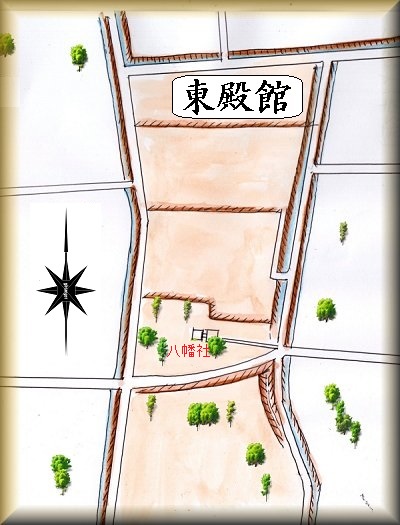

東殿館(南砺市徳成)

東殿館の場所。

東殿館は、徳成の八幡神社の一帯にあったと言われている。

八幡神社を訪れてみると、周囲には水路が廻られているのが分かる。

これがかつての水堀の名残であろうか。

水路に囲まれた部分は100m×200mほどもある。

これでは規模が大きすぎるように思われるのだが、耕地整理が行われる以前も南北に長い居館だったという。

となると現状の水路から想像される形状とけっこう合っているのかもしれない。

八幡神社の南側には一段高く土手状の地形があり、一部は堀跡のように窪んでいる。

こちらもちょっと気になるところである。

東殿館の館主等、歴史については未詳である。

|

|

| 西側の水路 |

南側 |

|

|

| 八幡神社 |

南側の土手。堀跡のように見える。 |

|

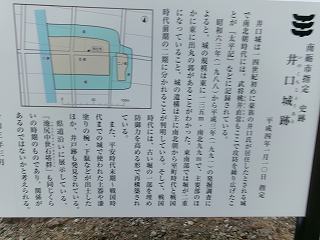

井口城(南砺市池尻)

井口城のあった場所。

井口城のあった場所。

井口城は、池尻の集落の東側の水田地帯にあった。

現在、墓地となっている一角がかつての城址の中心部で、ここに立派な城址碑と案内板とが設置されている。

現在は堀はすべて埋められてしまっているが、かつては堀に囲まれた2つの郭が存在していた。

2郭は馬出のような郭であったろうか。

かつて西側には川が流れており、この川の流れを堀として取り込んでいたようである。

発掘調査では南北朝時代から戦国時代までの遺物が検出されており、長く使用されてきた城郭であったことが確認されている。

井口城は、平安時代の延喜年間(901~23)頃に井口三郎光義によって築かれたと伝えられているので、ずいぶん古い城である。

南北朝時代になると、井口氏は南朝方の桃井直常に属していたため、応安2年(1369)、北朝方の能登吉見氏による攻撃を受けて落城してしまう(『太平記』)。

文明年間(1469~87)頃になると、井口城は今村氏の居城となっていた。

詳細は不明だが、今村小太郎が城主だった頃に再び落城したという。

戦国時代になると一向一揆衆の拠点となっていた。

天正9年(1581)、佐々成政による越中侵攻によって攻め落とされたのではないかと考えられている。

蛇喰館(南砺市蛇喰)

蛇喰館のあった場所。

蛇喰館は、蛇喰の集落の東側の水田地帯にあった。

現在では遺構は完全に消滅してしまっているが、かつては70m四方ほどの方形居館だったと言われている。

発掘調査で堀の一部が検出されている。

ただし、館の全貌を把握できるものではなかったようだ。

蛇喰館の館主等、歴史については未詳である。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成においては『梅原護摩堂遺跡発掘調査報告書』の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成においては『梅原護摩堂遺跡発掘調査報告書』の図を参考にした。