富山県富山市

*参考資料 『越中中世城郭図面集』(佐伯哲也)① 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記 富山県の山城

*2020年の梅雨は異常に長く雨量も多く、熊本や福岡、山形では河川が氾濫して水害が発生するという事態になった。そんな梅雨の中の連休を利用して富山に来たのはいいが、毎日土砂降りのような雨で、傘を差しながらの探索になってしまった。そのため、ろくに城内を歩くことができていない。

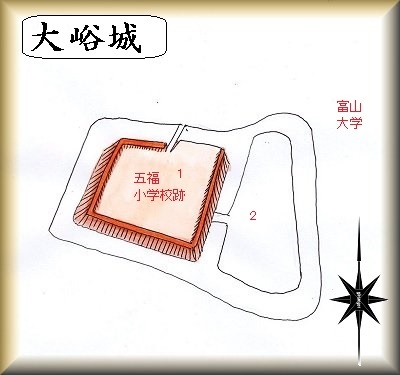

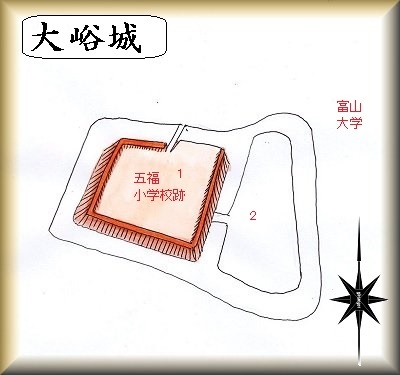

大峪(おおがけ)城(富山市五福)

*鳥瞰図の作成に際しては富山県の山城を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては富山県の山城を参考にした。

富山大学のすぐ西側にあった五福小学校が大峪城の跡であり、googlemapにも掲載されている。ただし、小学校はすでに移転してしまった後であり、2020年現在、城址では造成工事が行われていた。この先破壊されてしまうのか、城址公園として整備されるのか、どうなってしまうのか分からない。

工事中のため城内に立ち入ることもできなかった。仕方がないので、周囲を回って城塁の状態を確認することしかできない。周囲には民家も立てられているのだが、それでも東側、南側、南西側の城塁は確認することができた。いずれも高さ5mほどの土手になっている。ただし、堀はすっかり埋められてしまっているようだ。

規模は100m四方ほどである。

本来は東側に2郭を配置した2郭構造の城郭だったらしい。しかし、2郭は痕跡もなくなってしまっている。

大峪城は戦国時代に神保長職によって築かれたものだという。天正10年(1582)以降は佐々成政の支城の1つとなっていた。

天正13年(1585)、羽柴秀吉が佐々成政討伐のため越中に進軍すると、白鳥城、安田城、大峪城は前田勢によって接収された。この3城は出城として改修され、富山城攻めのための拠点となった。

佐々成政が降伏した後は、大峪城には前田利家家臣の片山延高が入城した。

片山延高は利家の下で知将として活躍していたというが、そのために家康からかなり警戒されていたという。

慶長4年(1599)、前田利家が没すると、利長は家臣の石川源太、松田直憲両名に命じて、延高を殺害した。この事件には複雑な背景があったようであるが、詳しいことは分からない。

その後の大峪城には代官が置かれたという。

|

|

| 1郭東側の城塁。 |

南側の城塁。 |

|

|

| 南西端の城塁。 |

城内にあった五福小学校は廃止され、工事中であった。 |

|

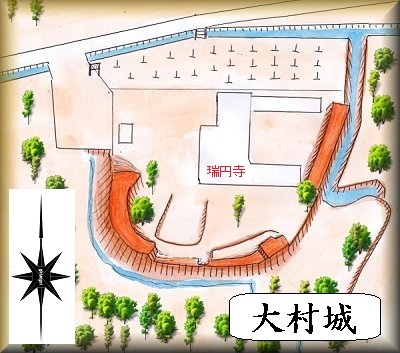

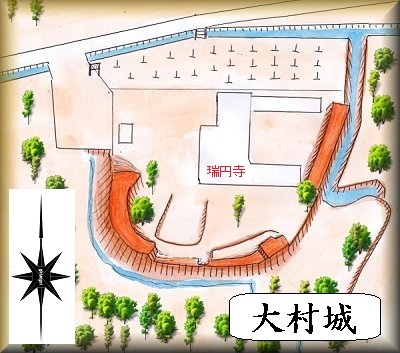

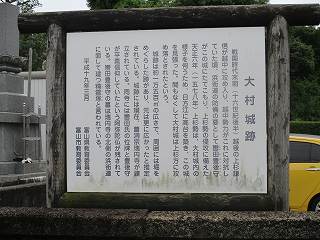

大村城(富山市海岸通57)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市海岸通57番地にある瑞円寺が大村城の跡であり、googlemapにも掲載されている。

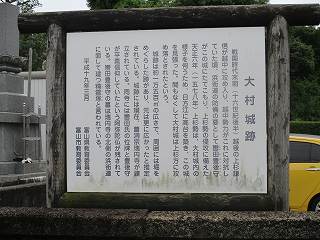

北西側から駐車場に入って行くと、外の道路に向けて大村城の案内板が設置されているのが目につく。

境内が城内ということで、南西側から南、東側に土塁が残されている。また、周囲を巡っている水路はかつての水堀跡であると思われる。規模は80m四方ほどである。

明瞭に残る南側の土塁は、門の先の私有地内部なので、見学するには許可をもらった方がよさそうだ。今回はそちらには立ち入っていない。

規模は大きくないが、土塁はそれなりの規模のものであったようだ。

天正6年(1578)には大村城の城主は轡田豊後であった。上杉景勝が攻め寄せてきて、大村城は落城、轡田豊後は戦死した。

瑞円寺には、轡田豊後守の位牌と、豊後守が信仰していた阿弥陀仏が残されているという。

|

|

| 東側の土塁。 |

西側の土塁。 |

|

|

| 北側の堀跡。 |

案内板。 |

|

日方江城(富山市日方江)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市日方江にある了円寺が日方江城の跡である。規模は方60mほどで、南側の土塁は重厚なまま残されている。

土塁の下に案内板と注意書きが設置されている。注意書きには「境内は私有地なので立ち入る時には必ず寺の人に声をかけてください」と書いてある。そこで寺を訪ねたのだが、どなたもいらっしゃらなかった。しかし、不審者扱いされるのが嫌だったので、本堂に背後の方にまでは立ち入っていない。

本堂西方の堀跡は、外側の道からアクセスした方が確認しやすいのかもしれない。

城が単郭であったのか、外郭部を有していたのかはよく分からない。

なお、日方江城の100mほど東側には土塁で囲まれた50m四方ほどの屋敷と思われる区画があるという。ということでそちらも訪ねてみたのだが、それらしきものがない。よく見ると、屋敷があったと思しき場所はソーラーシステムになって消滅してしまっていた。

ソーラーシステムの建設はあちこちで行われているが、宅地が均されてソーラーシステムになってしまうというのは初めて見た。この屋敷のお宅の方はどこへいってしまったのであろうか。

日方江城は、大村城から西に400mという近い位置にあり、戦国時代に大村城の支城として築かれた城であったと言われている。城主は大村城主轡田氏の家老江川十左衛門であった。

天正6年(1578)に大村城が上杉景勝に攻撃されて落城した際、日方江館も落城したものと思われる。

|

|

| 了円寺入口にある案内板と注意書き。 |

南側の土塁。 |

|

|

| 北側の堀跡。 |

東方にあった屋敷は完全に取り払われてソーラーシステムになってしまっていた。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

蜷川館(富山市蜷川377)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市蜷川にある最勝寺が蜷川館の跡であり、googlemapにも掲載されている。

最勝寺の周囲には土手や低い土塁状の地形が残るが、『城郭体系』を見ると、蜷川館は最勝寺ではなく、北側の水田地帯にあったという記述がある。最勝寺には明瞭な遺構がないことも合わせて、最勝寺が本当に館跡なのかどうかはっきりしない。

『越中中世城郭図面集』では、近世の古図に描かれている形状と現在の最勝寺の形状が酷似しているため、最勝寺が蜷川館で間違いないとしている。

現状では明瞭な城郭遺構が残されていないので、どちらが正しいのか判断しかねる、といった印象である。

蜷川館の城主は蜷川氏であったという。蜷川氏と言えば思い出すのは蜷川新右衛門である。子供の頃アニメ「一休さん」を見ていて、一休さんに味方する蜷川新右衛門(実際には蜷川新左衛門)という武士が印象的であった。蜷川新右衛門は、足利義満に仕える武士であった。

あの蜷川氏の居城であったのかと思うと、なんとも懐かしい気分になってしまうのであった。

|

|

| 南西の駐車場入口。脇には土塁の痕跡がある。 |

北側の城塁。 |

|

|

| 西側の土塁。 |

北側の城塁。 |

|

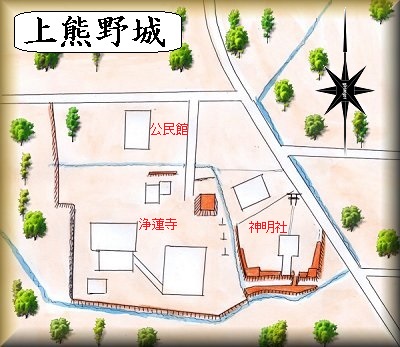

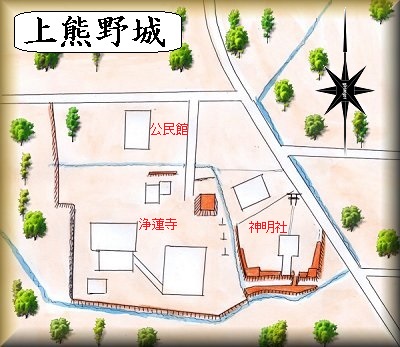

上熊野城(富山市上熊野378)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市上熊野にある神明社が上熊野城の跡であり、googlemapにも掲載されている。

神明社の背後には土塁と堀跡のようなものが見られるので、神明社が城域であったと思われる。ただし、それだけでは城域が狭すぎるので、隣接する浄蓮寺も含めた一帯が城域だったのではないだろうか。

上熊野城の城主は二宮左衛門太夫であったという。左衛門太夫は戦国時代から安土桃山時代にかけてここに居住していた。

二宮氏は越中守護代神保長職に仕えており、元亀2年(9に上杉方の武将を攻めて敗れてしまったという。

二宮氏は天正2年(1574)には上杉方に属するようになったが、上杉謙信の死後には織田方に属するようになった。弱小な豪族としては、生き残るために絶えず同姓を伺う必要があったのであろう。

|

|

| 浄蓮寺。 |

神明社。ここに案内板が立てられている。 |

|

|

| 神明社背後の土塁。 |

土塁の外側の堀跡。 |

|

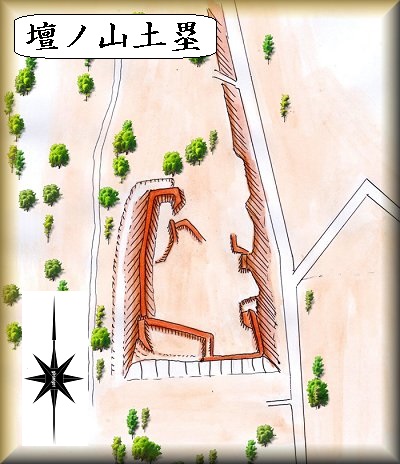

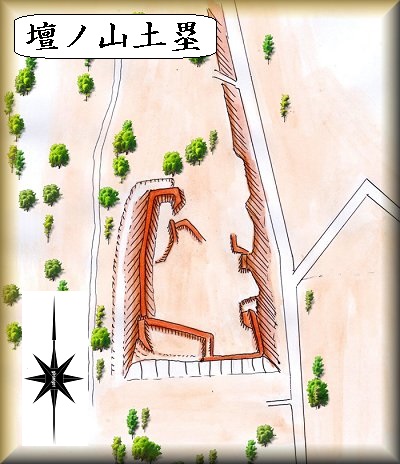

壇ノ山土塁(富山市月岡町4-190)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市月岡町4-190辺りの山林が壇ノ山土塁の跡である。

低い台地上に複雑な形状をした土塁が存在しているらしい。西側が特に厳重で南北に長く土塁が配置されている。北側の台地続きには何の区画もないのが不思議である。

民家の裏山のような位置にあるので、東側からアクセスするしかなさそうである。ということで東側を訪れてみたのだが、ヤブがひどいうえに雨が降っていて、とても内部に入れるような状況ではなかった。

西側に回り込んでみると、西側の民家はすでに廃屋になってしまっているようであるが、無断侵入になってしまいそうなので注意が必要だ。また、北側に隣接して民家があるので(おそらくこのお宅が所有者)、内部立ち入りする際には声をかけた方がよさそうだ。というわけで、今回は内部探索はしていない。鳥瞰図は上記の書に完全に頼り切って描いたものである。

壇ノ山土塁は、加賀藩改作奉行山本氏の居宅の跡であると伝えられている。土塁の北側にあるお宅は、この山本奉行のご子孫であるという。

また、かつては、現在の遺構よりもさらに北側に22mの長さの土塁が延びていたという。

|

|

| 東側の城塁。ここから登ろうと思ったのだが、これでは・・・。 |

西側の城塁。一部土塁が見えている。 |

|

|

| 西側の民家脇の城塁。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

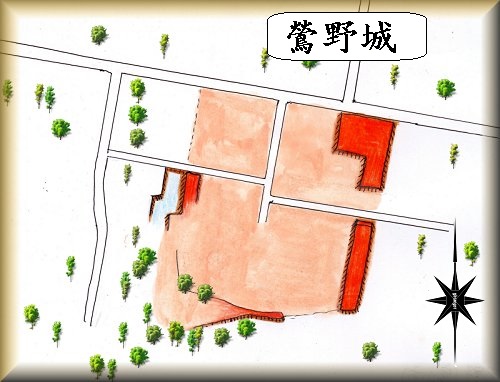

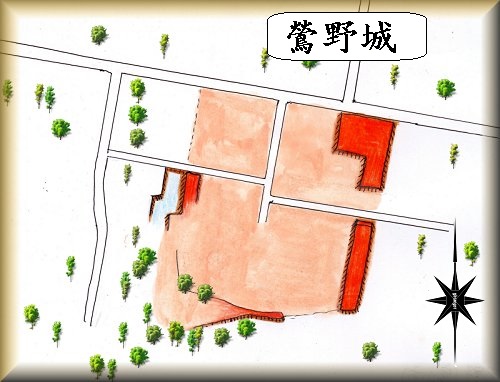

鶯野城(富山市水橋的場)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅲ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅲ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

鶯野城の場所

富山市立三成小学校の南東100mほどの所の宅地と水田地帯が鶯野城の跡であるという。

白岩川の左岸で、1kmほど西側に入った地点に当たる。

神保氏の本拠地であった富山城からは北東5,5kmの距離があり、敵対する東方の長尾・椎名勢力に対抗する前線の拠点であったと考えられる。

耕地整理などによって遺構の大部分は失われてしまっているようだが、上記の書の図面を見ると、部分的に土塁と堀の痕跡が残されており、それらから70n四方ほどの方形の城館を想定することができるという。

しかし、現在では、それらの土塁もほとんど失われてしまっているようであり、湮滅状態といってもよさそうである。

鶯野城は神保氏の拠点の1つであったとされている。

神保氏が富山城を築いた天文12年(1543)から14年にかけて、神保長職は白岩川左岸の玉永寺に対して制札を下している。

鶯野城から北東2.5kmほどの白岩川右岸には長尾・椎名方の小出城があった。

当時敵対していた長尾・椎名勢に対する拠点の1つとして鶯野城は活用されていたのではないかと考えられている。

|

|

| 鶯野城跡の現況。土塁も現在ではほぼ見られない。 |

|

|

館本郷館(富山市八尾町館本郷)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

館本郷館のあった場所。

富山市八尾町のその名も「館本郷」と呼ばれている所に館本郷館があった。

現在では一面の水田地帯となっているため、遺構は完全消滅してしまったようである。

googlemapで城の印を付けている場所は、かつての城主田中市正の墓碑があるところである。実際の館跡は、その北側の水田中であったと考えられる。

現在では遺構を見ることはできないが、上記の書に掲載されている地籍図を見ると、往時の形態を復元することが可能である。

80m四方ほどの郭に幅10mほどの堀を巡らせ、全体で100m四方ほどの規模の城館であったと思われる。

地元では「高土居」と呼ばれており、かつては土塁が巡らされていたものと推測できる。

土塁の内部は「本丸中」「丸の内」などと呼ばれていた。

館本郷館の城主は、近郷七ヵ村(田中・熊野道・水谷・上高善寺・下高善寺・館・本郷)の領主であった田中市政であったとされる。

市政の戦死に伴って、明応3年(1494)に菩提寺として常福寺が建立されたというので、市政は14世紀に活動した人物であったと考えられる。

市政の娘の茶々は、富崎城主の側室になったという伝承がある。

|

|

| 館本郷館のあった辺り。田中市政の供養塔がある。 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては富山県の山城を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては富山県の山城を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅲ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅲ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)の図を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集Ⅰ』(佐伯哲也)の図を参考にした。