富山県富山市

*参考資料 『越中中世城郭図面集』①(佐伯哲也) 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記 富山県の山城

*2020年の梅雨は異常に長く雨量も多く、熊本や福岡、山形では河川が氾濫して水害が発生するという事態になった。そんな梅雨の中の連休を利用して富山に来たのはいいが、毎日土砂降りのような雨で、傘を差しながらの探索になってしまった。そのため、ろくに城内を歩くことができていない。

寺家砦(富山市大沢野町寺家)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

寺家公園の北側の姉倉比亮神社の背後にそびえる比高40mほどの山稜が寺家砦の跡であり、googlemapにも掲載されている。

山麓に寺家公園があるので、先ずは公園を目指していくとよい。車も公園駐車場に停めて置くことができる。

駐車場から公園に上がって行くと、城址方向がどこなのかよく分からなくなってしまう。姉倉比亮神社の場所が分かりにくいのである。

公園の北側に石段があるので、神社へはこれを登って行く。登って行った先が姉倉比亮神社の社殿となっている。ここまで来れば城の位置は分かりやすい。神社の左手の方から山稜部へ通じる道が付けられている。

これを登ると尾根に到達する。左手には虎口状の遺構があり、こちらが西方から上がってくる際の虎口になっていたと思われる。

そこから東側に進んで行った所に碑が建てられている。この辺りが主郭ということになるだろうか。そこから東側には中央部を土橋状に削り残した堀切がある。ヤブになっているので分かりにくいが側面部はしっかりとした堀になっているのが分かる。

さらに東に行くと地勢が下ったところが堀底状になっている。その先の郭の先端の切岸の所から、この堀底状になっているところに側面部から通じるようになっている。これが本来の登城道であった可能性がある。城域は東先端の切岸の所で終わっている。

また、主郭から南側の斜面には数段に帯曲輪を削平したような地形が見られる。これも城郭加工と見るべきであろうか。

寺家砦には小規模ながら明確な堀が残っており、間違いなく城郭であったと感じられる。ただ、規模はとても小規模なものであり、臨時に取り立てられた砦といったレベルのものであったと考えられる。

近年に発見された城郭ということで、歴史等一切不明である。何らかの軍事的緊張感の下で、一時的に取り立てられた砦であったと考えられる。

|

|

| 南方から見る寺家砦のある山稜。ここからの比高は50mほど。 |

姉倉比亮神社の左手から登って行く。 |

|

|

| 山頂に向かう山道。右手の斜面上には段々の削平地がある。 |

山稜西側の虎口状部分。 |

|

|

| 1郭。石碑が建てられている。 |

東側にある土橋。両端が掘り切られている。 |

|

|

| 堀切内部だがよく分からない。 |

さらにその先にある堀切部分。 |

|

|

| 南側の斜面に造成された平場。 |

|

|

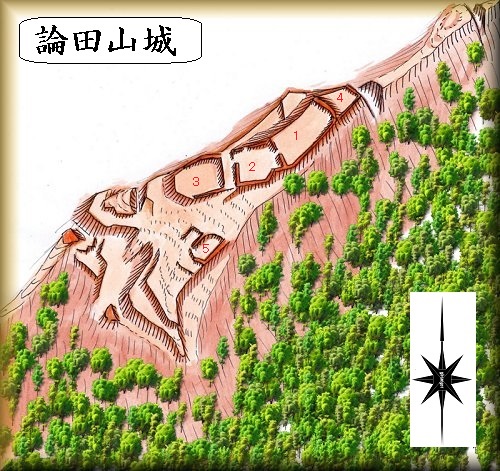

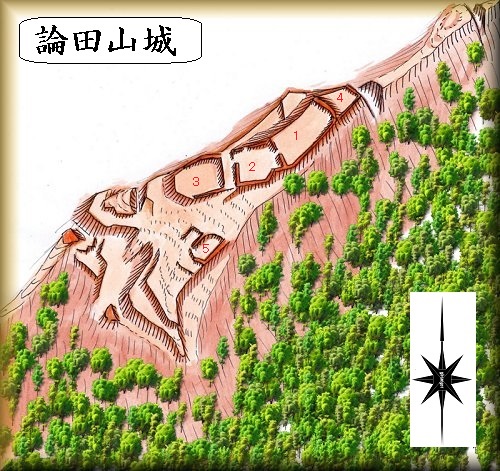

論田山城(富山市亀谷)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市亀谷地区の北側にそびえる比高130mほどの山稜が論田山城の跡であり、googlemapにも掲載されている。南側から見ると、整った形の、高く見える独立山稜である。

この山を下から登ると疲れそうなのだが、幸いなことに山稜のかなり上の部分に水力発電所の池が造成されていて、そこまで舗装された林道が付けられている。林道の入口はこの場所である。

池の所の手前は道路幅が広くなっているので脇に車を停めて置くことができる。ここまで来れば城址までは比高20mほどで、すぐに到達することができるので、意外に楽に登城できる山城となっている。

ただし、登城道はない。ヤブをかき分けながら登って行くのである。普通の天気ならばそれでもどうということはないのだが、この日は雨が降っていた。雨に濡れたヤブをかき分けながら進んで行くと、そのためにずぶ濡れになってしまう。

それでも尾根の先に着くと、そこに堀切が掘られていた。鳥瞰図の左端辺りの部分である。ここから側面部に回り込んで上の郭に登って行く。

さらに緩やかな斜面を進んで行くと3郭の城塁が見えてきた。内部はやはりヤブだが背後に土塁が盛られているのが見えてくる。高さ2m未満で、土塁の規模は大きくない。

土塁を越えたところが2郭土塁との間の部分である。この先が2郭で、2郭の周囲には土塁が巡らされている。こちらの土塁もそれほど大きなものではなく、防御性が高い構造ではない。

2郭の北東側には虎口があり、その先が1郭となっている。1郭も周囲には土塁が巡らされ、北側の一段下に4郭があり、その先に堀切があって城域は終了する。

3郭の外側は傾斜した地形になっているが、そのまま降って行くと、土塁で囲まれた5の郭の所に出る。

その先はさらに傾斜していって、先端部分が切岸になって下の斜面と接続している。この辺りヤブもひどくて、正確な形状は把握しづらい。

論田山城は、土塁によって区画された4郭ほどの郭が中心となっているが、その周囲に、も切岸構造や堀切などは見られる。ただし、全体が傾斜した地形にあり、いかにも急造したといった印象が強い城郭である。

論田山城の城主等、歴史については未詳である。しかし、急造したかのような造作、土塁で囲んだ4連郭の構造、などといったことからすると、単なる在地系の城郭ではなく、軍事的緊張感の下で築かれた陣城のようなものだったのではないかと考えられる。

論田山城の西方にある中地山城は、神保氏方と対立した上杉謙信に属した江馬輝盛が築かせた城であった。常願寺川を挟んで中地山城の上杉方江馬氏と、池田城の神保氏とが対峙し合っていた。こうした対立が論田山城の成立に関係している可能性が高いのではないかと考えられる。

|

|

| 南側から遠望する論田山。ここからの比高は130mほどある。 |

山頂近くの水力発電所の池のところまで車で来ることができる。この辺りから城内までは比高20mほどなので、道はないが、すぐに登れる。 |

|

|

| 西側先端の郭の城塁。 |

その手前の堀切。 |

|

|

| 西側先端の郭。 |

3郭の城塁。 |

|

|

| 2郭の土塁と堀。 |

1郭内部。周囲に土塁が巡らされている。 |

|

|

| 1郭北側の土塁。 |

その下には4郭がある。 |

|

|

| 2郭との間の堀。 |

2郭の土塁。 |

|

|

| 5郭の土塁。 |

その先端西側の城塁。 |

|

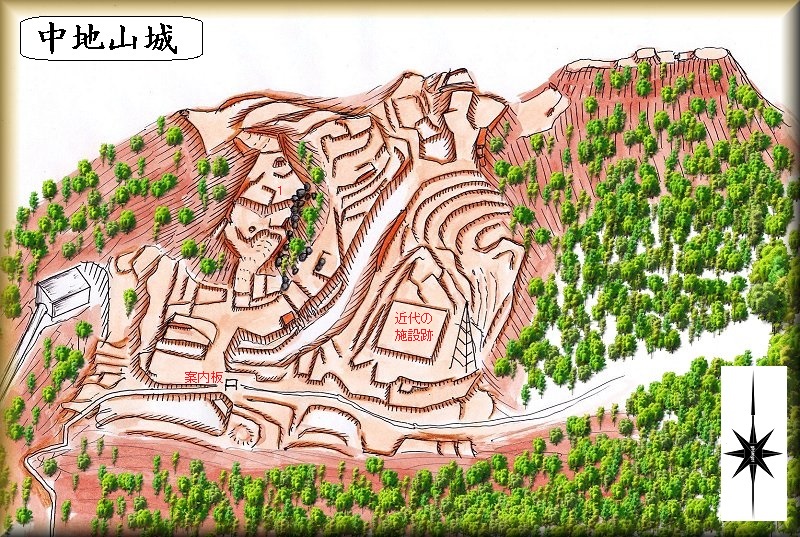

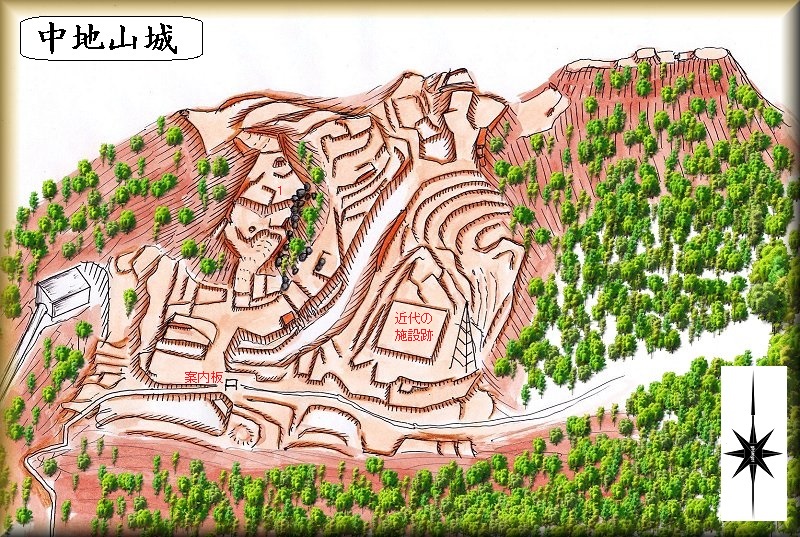

中地山城(富山市中地山)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①および現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①および現地案内板を参考にした。

中地山地区の東側にそびえる比高50mほどの広大な台地が中地山城の跡であり、googlemapにも掲載されている。

県道67号線から中地山集落への道を登って行くと、北陸電力の中地山発電所の水路を過ぎたあたりに公民館があり、その脇に中地山城の案内が立てられているのが目に入ってくる。公民館に車を停めさせていただき、案内表示に従って進んで行く。

その先にも「←中地山城入口」といった表示があるので、それに従って進んで行けば、迷うことなく城のある山中に入り込んで行くことになる。途中の民家の壁面には、中地山城の鳥瞰図が描かれたものが貼り付けられている。個人で設置したものなのであろうか。

そうして山道を進んで比高30mほど登って行ったところで、郭の側面部に付けられた道を通って行く。右手の山稜部分との間は窪んでいて堀状になっているのが分かる。

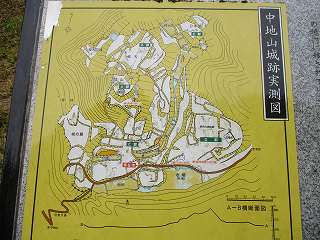

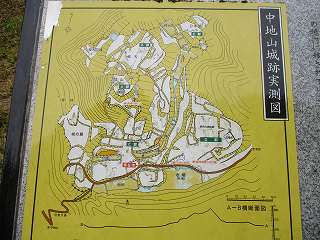

この通路を進んで行った所に城内案内板が建てられているのが目に入ってくる。ここにも図面が掲示されているので全体構造を知るうえで参考になる。

案内板の背後に堀が掘られているのが分かる。この堀は北東方面に長く延びて行って台地先端部分まで接続している。

堀を越えて北側に進んで行ったところが山稜になっており、この上が1郭である。ただし1郭はそれほど広い郭ではないので、居住性のある建造物などはその下の平場などに建てられていたのではないかと考えられる。

1郭に上がってみたかったのだが、途中からヤブになっており、折からの雨で濡れてしまっているのでどうにも入り込むことができなかった。城塁を遠目に見ただけである。

先の堀に沿って北側に進んで行くと、山頂部分の裾周辺に削平された平場がいくつか配置されているのが分かる。さらに山頂部分の先の方にも段郭がいくつも造成されている。しかし収斂性のない構造である。

案内板の所から東側の奥に進んで行く。通路の両脇には帯曲輪状の削平地が配置されている。北側には土壇のようなものが見えている。この土壇は遺構ではなく近代の施設が建っていた跡地であるということである。20m四方ほどの、まるで天守台のような土壇である。

通路はそのまま東側の山稜に続いているのだが、城域はその辺りで終了するようである。あまり明確な区画はなく、東方向から攻め込まれたらひとたまりもなさそうである。

中地山城はこのように実にたくさんの郭を造成した城郭であるが、上記の通り全体構造に収斂性が乏しく、どこが城の中心であるのかもわかりづらい城である。城域が広大なのはいいが、かなり守りにくい城郭だったのではないかという印象のものであった。

|

|

| 集落内の公民館の所に案内板が立てられているので、それに従って進む。車は公民館に停めさせてもらった。 |

案内板の縄張図。 |

|

|

| さらに進んで行った民家の壁に鳥瞰図が描かれていた。 |

城内への入口。 |

|

|

| 郭の側面部の通路を通ると城内案内板の所に出る。 |

城内案内板の縄張図。 |

|

|

| 案内板の背後の堀跡。 |

その先に城山(1郭)があるのだが、ヤブで近づけない。 |

|

|

| 案内板の所から東側方向に通路を進む。 |

近代施設の土壇が残されている。 |

|

|

| その先の虎口状部分。 |

案内板の所に戻って堀沿いに東側に進んで行く。 |

|

|

| 堀と側面部の帯曲輪。 |

堀はさらに北側方向に延びている。 |

|

|

| 堀の北端部。 |

城山の北東側の城塁。 |

中地山城を築いたのは江馬輝盛であったという。江馬氏と言えば飛騨神岡の大豪族である。確かにこの地域は神岡から近いが、江馬氏は神岡からこの地域まで侵攻してきたということなのだろう。

実際に在城していたのは江馬氏の家臣であった川上中務であったという。

永禄7年(1564)、江馬氏は時盛方と輝盛方の二派に分かれて構想を繰り広げていた。輝盛は、上杉謙信と結びつき、歩調を合わせて越中に侵攻している。こうした動きの中で中地山城が築かれたのではないかというのが1つの説。

また、永禄11年(1567)、中地山城と常願寺川を挟んで向かい合う位置にある池田城に寺島職定が在城した際、それに対抗するために上杉方の江馬輝盛が中地山城を築かせたのではないかというのが2つ目の説。

どちらが正しいかというよりも、どちらも中地山城と関連して起こった出来事であったのかもしれない。すぐ東方にある歴史不明の論田山城も、そうした対立に関連して築かれた城郭だったのではないだろうか。

天正6年(1578)に上杉謙信が没してしまうと、上杉方の勢力は次第に衰弱する。代わって勢力を延ばしてきたのは織田方の佐々成政であった。そうした情勢の変化の中で江馬氏も、当地を撤退して飛騨に戻っていったと考えられる。 |

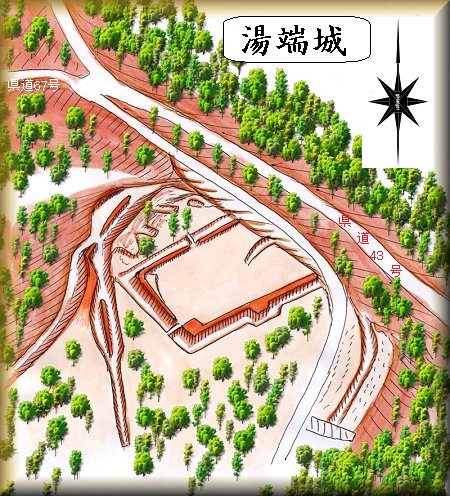

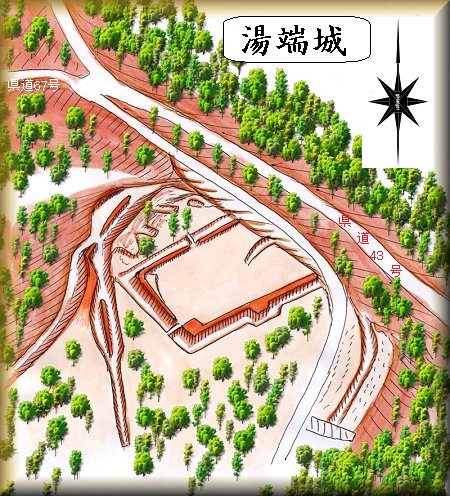

湯端(ゆのはな)城(富山市新町1378)

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

富山市新町の県道43号線と67号線とが合流する地点の南側にある比高30mほどの台地の内部が湯端城の跡であり、googlemapにも掲載されている。県道67号線をそのまま南東に進んで行くと、次第に道路は城址と同じ高さになって行くので、どこか適当なところから山林内部に入って行けばよい。駐車場などはないので、車はどこか道路の余白を探して寄せて停めて置くしかない。

県道がカーブする地点の東端辺りから山林に入り込んで行くと、すぐに南側の堀と城塁が見えてくる。ただし、それほど大きなものではなく、城塁の高さは2m程度のものである。この城塁の中央部分は南側に張り出した構造になっている。

この内部が城内であり、基本的には単郭構造の城であったようだ。郭内部を進んで行くと、ちょうど中央部分の東側から切通しが入り込んでいるのが目に入ってくる。後世の改変か、あるいは虎口の跡なのであろうか。先端が削られてしまっているのでよく分からない。

土塁と堀は北側と西側にもあるが、北側の堀はとても浅いものである。中央に虎口があり土橋が接続している。土橋の北側には竪堀状の地形が2か所に見られるが、これが城郭構造物と言えるのかどうかは判別しがたい。

その下には古い切通しの通路のようなものがある。切通しの通路はここから南西側にも延びてきており、湯端城は、かつての街道を監視するための城郭であったと言えるかもしれない。

西側の台地続きはそれなりの深さがあるが、それでも3m程度のものであり、それほど深いものではない。

湯端城の遺構規模はそれほど大きなものではなく、防御性が高いとも言えないが、横矢張出を伴った城塁は設計が新しいもののように感じる。下の街道を掌握するための番所のような城郭だったものと思われる。

湯端城の城主は畑氏であったと伝えられている。畑氏は中地山城の江馬氏に所属した武将であったというから、湯端城は、中地山城の支城の1つであったということができるかもしれない。中地山城に通じる街道を監視するための出城のようなものだったのであろう。

畑氏は古くから歴史に登場する一族で、南北朝時代に南朝方として活躍した畑九郎の子孫であったという。

|

|

| 湯端城のすぐ下を削っている道路。この右手のすぐ上が城址となっている。 |

城のある土手の東端辺りから入り込んでみると、すぐに南側の堀が見えてくる。 |

|

|

| 南側堀の中央張り出し部分。 |

南側土塁の上から土塁を見たところ。 |

|

|

| 郭内部にある切通し。 |

北側下にある竪堀のようなもの。 |

|

|

| 北側の城塁。 |

北側下にある通路。 |

|

|

| 西側の土塁。 |

その外側の堀跡。 |

|

|

| 東端の土手部分。 |

|

|

新庄城(富山市新庄町一丁目)

*鳥瞰図の作成及び歴史記述に際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述に際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

新庄城があった場所。

富山市立新庄小学校のあるところが新庄城の跡である。

周囲は宅地化が進み、小学校が建設されたことから遺構は消滅してしまった。

小学校の校門を入ったところに案内板がポツンと建てられているのみである。

そんなわけで遺構を見ることができないが、上記の書に復元図が掲載されていたので、それに基づいて想像図を描いてみるkとにした。

城があったのは沼沢地内の島状の地形で、東西に3つの郭を並べていた。

その周囲には水堀が巡らされていたと考えられる。

新庄城は、永正17年(1520)、神保氏討伐の為、当地に攻め込んできた長尾為景が陣城を築いて2か月間ほど滞在していたのに始まるという。

天文年間(1532~55)には神保長職の家臣だった三輪飛騨守が改めて城として築き直した。三輪飛騨守は、天文19年に椎名方の大村城主轡田豊後守と戦って戦死した。

その後は轡田氏が城主となったという。

永禄3年(1560)、長尾景虎の侵攻により神保氏は一度は没落するが、2年後に勢力を復活させ、新庄城と堀江城を攻め落とし、椎名氏の居城である松倉城まで攻め寄せた。

これによって椎名氏は神保氏方に寝返ったため、永禄12年、上杉謙信は椎名氏の松倉城を攻め落とし、さらに進軍して新庄城をも奪い返した。その後、謙信は城番として鰺坂直実を置き、新庄城を越中攻めの拠点とした。

元亀3年(1572)には富山城の一向一揆衆を攻めるため謙信は新庄城に在陣した。富山城の周囲に付け城を築いて包囲態勢を敷いた。これによって富山城は攻め落とされた。

天正6年(1587)、上杉謙信が急死したことにより、織田勢が越中まで侵攻してきた。天正8年になると、織田からの神保直住によって新庄城は攻め落とされた。この後は越中侵攻を進める織田方の拠点となっていく。

天正11年、佐々成政が弓庄城の土肥氏らを駆逐して越中を平定した後には新庄城が史料に現れることはなくなる。その必要性がなくなって廃城となっていたのであろう。

|

|

| 校門を入ったところにある案内板 |

|

|

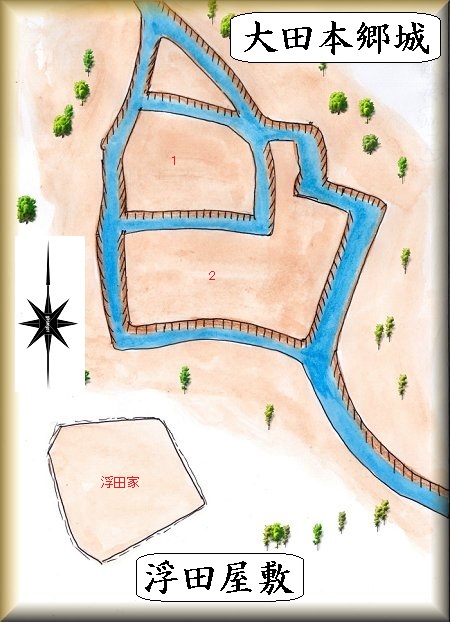

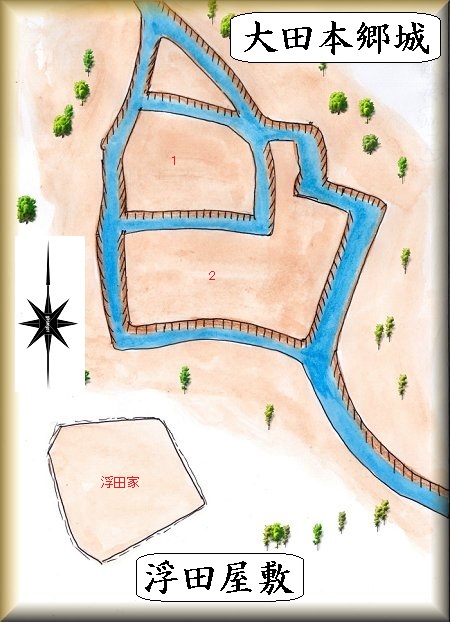

大田本郷城(富山市太田南町)

*鳥瞰図の作成及び歴史記述を書くに際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述を書くに際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

大田本郷城のあった場所。

大田本郷城は常願川といたち川とに囲まれた微高地に築かれていた。圓光寺の一帯が城址であるという。

しかし、現状では遺構は消滅してしまっている。

ただ、道路沿いに城址碑と案内板とが建っているのみである。

そこで上記の書に掲載されている復元図を基にした想像図を描いてみた。

河川の水を取り込んだ水堀によって区画された2つの郭が城の中心だったようである。

大田本郷城跡のすぐ南側には、県指定の文化財となっている浮田家住宅がある。

大田本郷城を築いたのは蜷川氏であると伝えられているが確証はない。

永正12年(1515)には、越後の長尾為景による太田保への侵攻があり、永正17年には神保慶宗が太田保に陣を構えるなど、こうした抗争に関連していた城だったと考えられる。

太田保に陣を構えた神保氏は、その後新庄城を攻め落とした。

元亀3年(1572)、上杉謙信の家臣河田長親が一向一揆衆を攻めるため太田本郷に着陣した。

長実の書状に「新庄、大田二か所の寄居」とあるのが、新庄城と、この大田本郷城のことであると思われる。

翌年、上杉謙信は富山城の一向一揆衆を攻めるために、稲荷・岩瀬・本郷・二宮・押上に向城を築いた。このうち本郷の向城が大田本郷城のことである可能性があるが、それまでの太田本郷の陣との関連性がどのようになるのか、はっきりしない。

天正6年(1587)に上杉謙信が急死したことにより、織田勢の侵攻が進んで行く。

織田の大軍が富山平野に入ってきたため、上杉勢は富山地区から撤退していくことになる。

その後、津毛城には神保長住が入り、大田本郷城には斎藤新五が入城した。

斎藤氏らは今泉城に楯籠っていた上杉方の河田・椎名勢を攻撃して勝利した。

|

|

| 道路沿いにある城址碑と案内板 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①および現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①および現地案内板を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『越中中世城郭図面集』①を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述に際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述に際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述を書くに際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。

*鳥瞰図の作成及び歴史記述を書くに際しては『北陸の名城を歩く(富山編)』(吉川弘文館)を参考にした。