富山県富山市

*参考資料 『越中中世城郭図面集』①(佐伯哲也) 『日本城郭体系』

*参考サイト 城郭放浪記

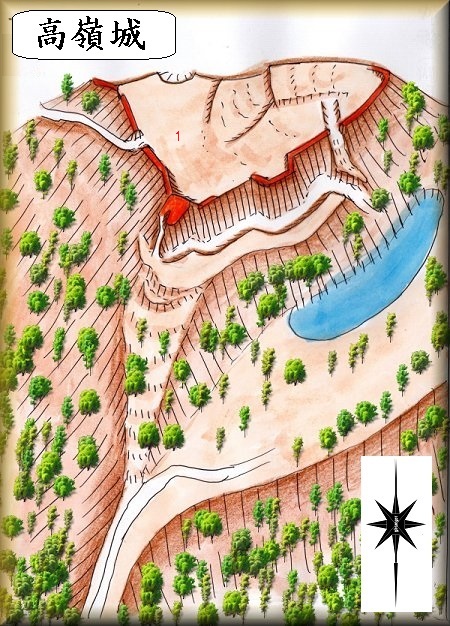

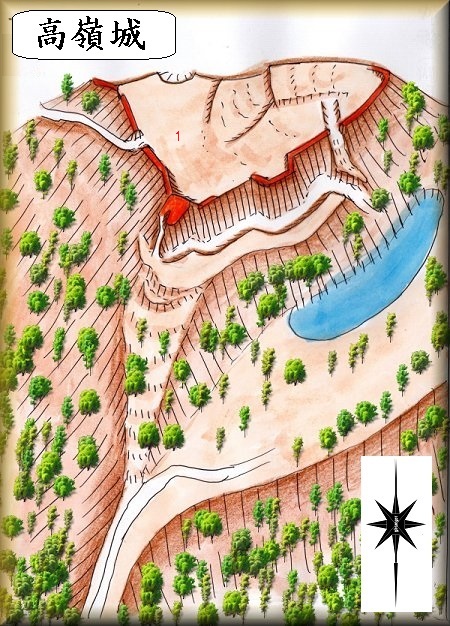

高嶺城(富山市八尾町高嶺)

*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。

鷹嶺城の場所。 作業林道の入口。

高嶺城は、八尾町新名の比高40mほどの山稜に築かれていた。

北側から城の手前まで続く未舗装の林道があるので、これを通って行けば城内近くまで簡単に到達できる。

林道の入口は上記の場所である。入口付近に路肩のスペースがあるので、車はそこに停めて置くことができる。

ここから未舗装林道を300mほど進んで行くと林道は途絶えてしまう。

その先は平場となっており、左手の先が一段高くこんもりとしている。

このこんもりとした部分が城址なので、そちらを目指していく。

ところが、ここからは道はなく、ヤブと化した緩斜面を頑張って登って行くしかない。

すると城の北側の横堀の所に出た。

左手に城内に通じる道がある。これを登ると城の北端の櫓台の所に出た。

城は単郭のもので、三角形状をしている。

南側を除く2方向には土塁が盛られており、虎口も開口している。

北側の城塁には張り出し部分があり、それがとても目立っている。

郭内部の削平はきちんと行われておらず、陣城的な雰囲気もある。

郭内部もヤブがひどく、夏場では見通しがよいとは言えない。

見事な遺構が残っているのだが、どこもかしこもヤブだらけなのが残念である。

『三州城跡集』によると、高嶺城には神保氏の部将がいたという。

しかし、その武将名や事績など、詳しいことについては不明である。

|

|

| 林道入口。 |

林道の終点。左手のこんもり高いところが城址。 |

|

|

| 横堀 |

横堀 |

|

|

| 郭 |

土塁 |

|

|

| 城塁と横堀 |

城塁 |

|

|

| 郭 |

城塁と横堀 |

|

|

| 櫓台 |

横堀 |

|

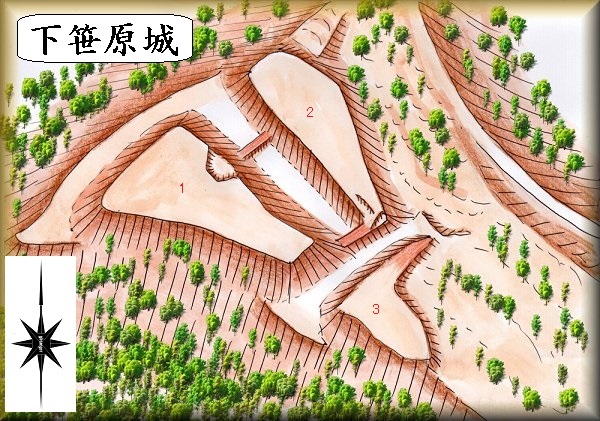

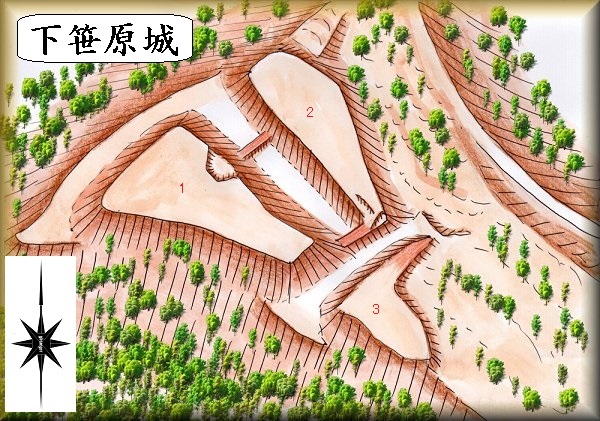

下笹原城(富山市八尾町下笹原)

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

下笹原城の場所。 城内への入口。

下笹原城は、富山市立八尾小学校の南方、2つの河川に囲まれた比高50mほどの山稜に築かれていた。

東側を道路が通っており、そこからの比高は20mほどである。

城への入口の所に案内表示があるので、そこから登って行ける。登城口のすぐ脇には墓地があり、車はそこに停めさせていただいた。

登城道を登って行くとすぐ左手に土手が見えてくる。これが城塁のように見えるのであるが、実際の城域はもう少し先に進んで行った所の西側上である。

西側上に登って行くと堀切が見えてくる。城域の南端を区画するものである。

その南側には3の土壇があるのだが、これは馬出のようなものだったであろうか。

その先に大堀切があって1郭と2郭とを区画している。

ここから西側に登った三角形状の郭が1郭である。

1郭の中央部には枡形状の虎口があり、その下の土橋と接続していたようである。

コンパクトながら堀はしっかりと大きく掘られている。

『泉達録』に「越後より越中攻めの時、神保の将住す」と記載されているので、高嶺城と同様に神保方の支城の1つだったと考えられるが、武将名や詳しい事績などは分かっていない。

|

|

| 登城道入口 |

登城道 |

|

|

| 3郭土塁 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 堀切 |

郭 |

|

|

| 郭 |

枡形虎口 |

|

|

| 堀切 |

堀切 |

|

|

| 土橋 |

堀切 |

|

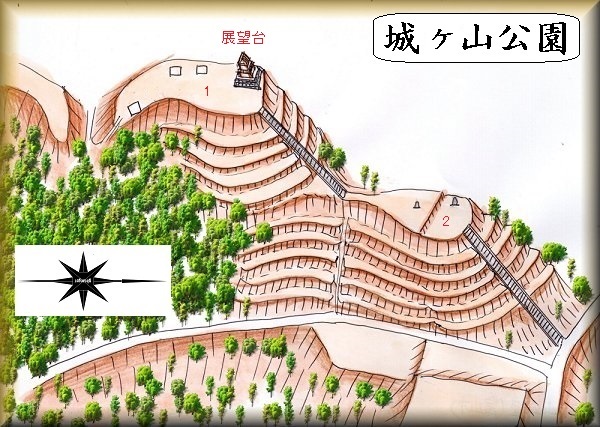

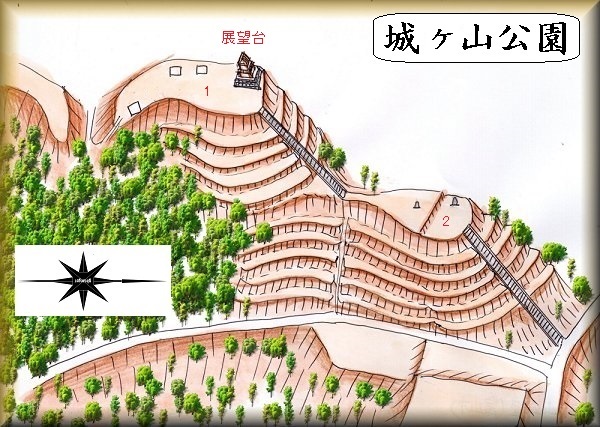

城ヶ山公園(富山市八尾町諏訪町)

城ヶ山公園の場所。

下笹原城jの北西側、八尾の市街地の南にそびえているのが城ヶ山で、現在城ヶ山公園として整備されている。

市街地からの比高は90mほどあり、中腹部分まで車で登って行くことができる。

城ヶ山という名称からして、城址の候補地と想定できそうな場所なのであるが、なぜか遺跡地図などには採用されていない。

城ヶ山でありながら、城址としては認定されていないのが不思議である。

ただ、実際に歩いてみると、山城と言ってもいいような地形にあることは確かである。

しかも山頂部には模擬天守風の展望台まで建てられている。

そして側面部には多数の帯曲輪が造成されている。

これらがすべて城郭遺構であるとは考えがたいが、城郭的な光景であることには間違いない。

城ヶ山という名称と言い、城があった場所と認定してもよいのではないだろうか。

城ヶ山の城主等、歴史については未詳である。

|

|

| 2郭への石段 |

帯曲輪群 |

|

|

| 帯曲輪群 |

帯曲輪 |

|

|

| 2郭 |

2郭 |

|

|

| 1郭へ |

帯曲輪群 |

|

|

| 1郭城塁 |

1郭 |

|

|

| 1郭の展望台 |

展望台 |

|

|

| 帯曲輪群 |

帯曲輪群 |

|

|

| 東側からの遠望 |

|

|

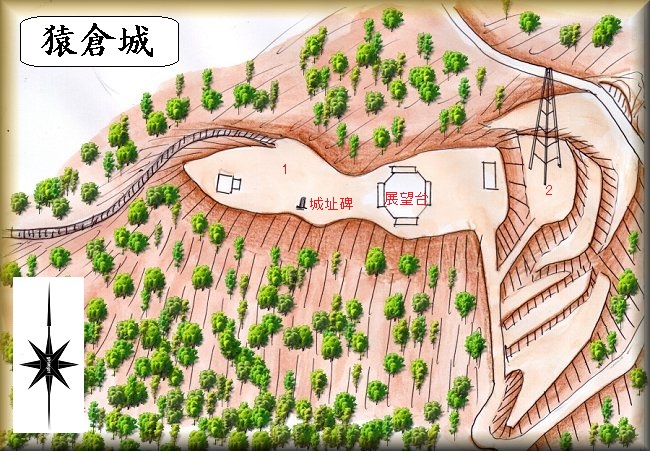

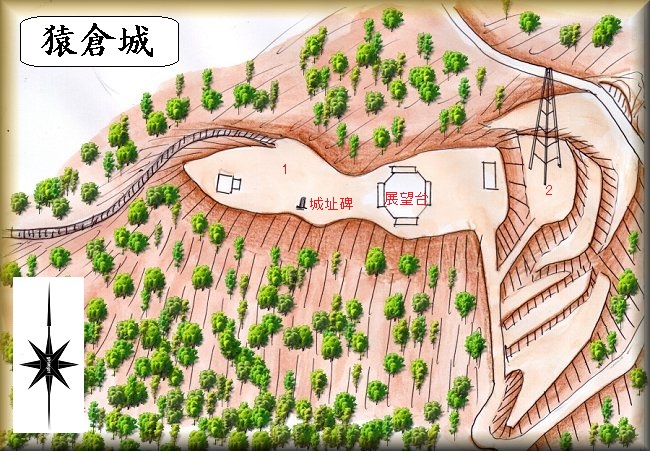

猿倉城(風の城・富山市舟新)

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

猿倉城の場所。

猿倉城は神通川の東側にそびえている比高240mほどの急峻な山稜に築かれている。

地図などには「風の城」と掲載されており、一帯は風の城公園となっている。

城内に展望台が建てられており、そこまで車道が付けられている。だから上まで車で行くつもりでいたのだが、車のナビで猿倉展望台をインプットしたところ、展望台の所に来てしまった。

ここには駐車場やトイレがあるのだが、ここから山頂までは比高70mほどあり、長い階段を登って行くことになる。

失敗した、と思いながらも頑張って階段を登って山頂に到達した。

山頂にも南東側に車道が付けられていたので、別ルートを取れば車で城内まで乗り入れることもできるはずである。

車道で1郭に登ってきたあたりには車を停めて置けるスペースもある。

1郭は東西に長く、中央付近に城址碑が建てられていた。

また大きな展望台も建てられている。比高がかなりあるので、眺望はとても利いている。

西端には猿倉社二神神社が祀られている。

東側に一段低く鉄塔が建てられているのが2郭である。

その下にも腰曲輪が数段形成されていた。

元亀2年(1571)、飛騨の塩屋筑前守秋貞が当地域まで進出してきて、猿倉山に登って城の普請をしたという記録がある。

猿倉城はこの時に築かれたものと考えられるが、それ以後の歴史については未詳である。

|

|

| 猿倉展望台から |

長い階段を登って行く |

|

|

| 階段が続く。 |

1郭に到達・・・看板のクマの顔が怖い・・・。 |

|

|

| 猿倉社二神神社 |

城址碑 |

|

|

| 展望台 |

城址碑。こちらは「風の城」とある。 |

|

|

| 眺望 |

1郭への車道 |

|

|

| 眺望 |

|

|

*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては『城郭放浪記』を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。

*鳥瞰図の作成に際しては、『越中中世城郭図面集』③(佐伯哲也)を参考にした。