�R�����R���s

���Q�l�����@�w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj�@�@�w���{��s��n�x

���Q�l�T�C�g�@��s���Q�L

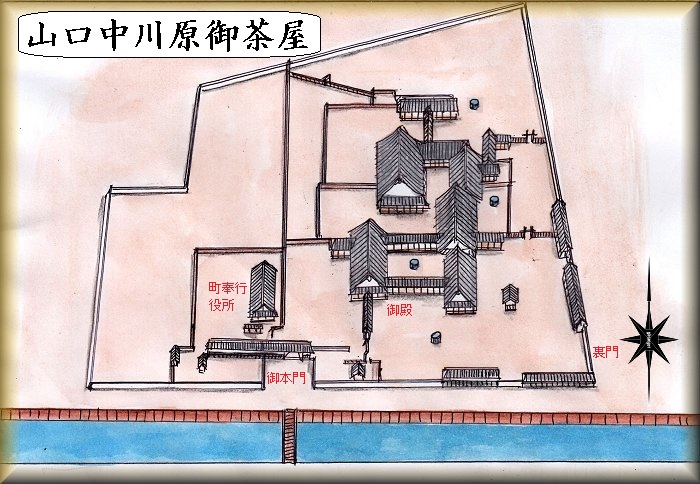

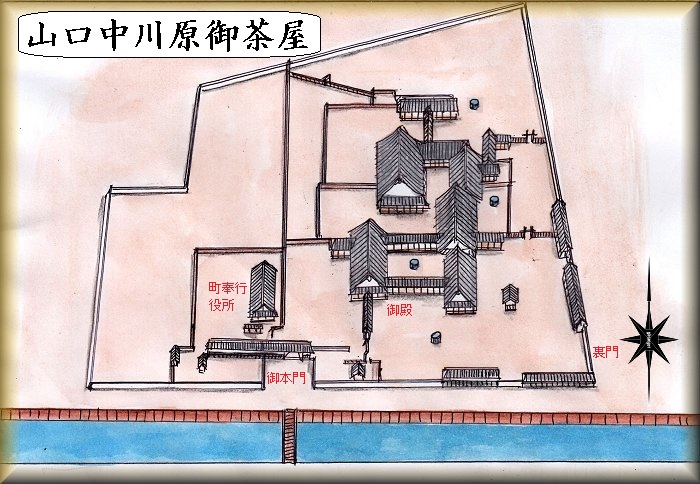

�R�����쌴�䒃���i�R���s�V�Ԉ꒚�ځj

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

�@�R�����쌴�䒃���̏ꏊ�B

�@�R�����쌴�䒃���́A����ِՂ̖k��600���قǂ̂Ƃ���ɂ���B���݁A�䒃���Ղ̂����k���ɎR���s�؍���������A�L�����ԏ���ݒu����Ă���̂ŖK��₷���B

�@�؍����̎{�݂����ɗ��h�ł���A���ꂪ��������䒃���Ȃ̂��Ǝv���Ă��܂������ɂȂ�̂ł��邪�A�؍����͖���10�N�ɑn�����ꂽ�����ł���A�䒃���Ƃ͊W���Ȃ��B���Ȃ݂ɍ؍����̖��̂́A���]�ɂ���Ė������ꂽ���̂ł���Ƃ����B

�@

�@�؍����̓쑤�̍L��ƂȂ��Ă���Ƃ��낪���쌴�䒃���̐Ղł���B

�@���쌴�䒃���́A�ї��˂̔ˎ傪�]�˂ɎQ�Ό�������Ƃ��ɏh�����邽�߂̎{�݂Ƃ��Č��݂��ꂽ���̂ł���B������{�w�Ƃ������Ƃ���ł��낤�B

�@�����ŏh��������A�O�c�K�ɍs���A��������D�ɏ���č]�˂Ɍ������Ă������B

�@�����ɂȂ�ƁA�ї��ˎ�h�e�́A��ʂ̗v�Ղł���R����{���n�Ƃ��邽�߁A���쌴�䒃���ɑ؍݂��A�R����̌��z�̎w�����s���Ă����Ƃ����B

�@�R���邪��������܂ŁA�ї��h�e�́A������3�N�ԑ؍݂��Ă����B

�@�䒃���Ƃ����̂́A�ї��Ƃł͔˂̌����̏h���{�݂��������t�Ƃ��Ďg�p����Ă���A�ˎ傪�؍݂��邽�߂̗��h�Ȍ�a���ݒu����Ă����B

�@�����Ƃ����Ə����������̂��Ƃ�z�����Ă��܂��̂����A�ї��Ƃɂ����Ă͗��h�Ȍ�a�ł���B

�@���̑��ɂ�����s�̎{�݂Ȃǂ������Ă����B

|

|

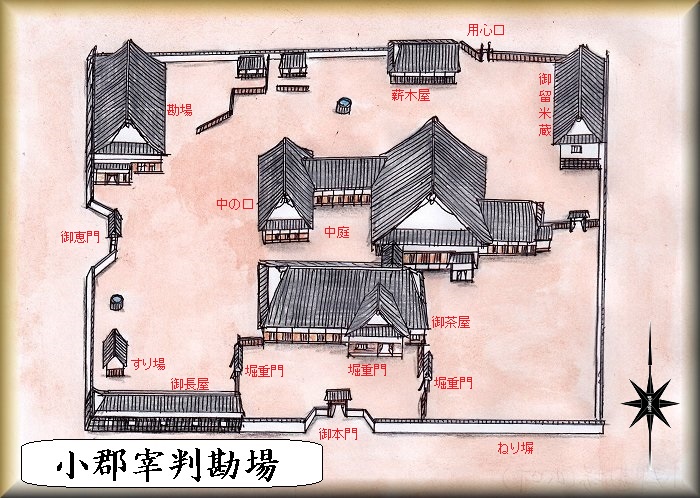

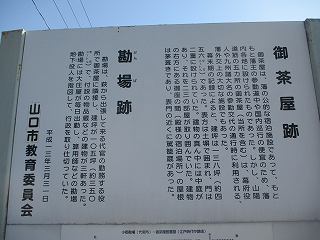

| �؍����̈ē��}�B |

�؍����B |

|

|

| �R���䉮�`�̈ē��}�B |

�y�ہB |

|

|

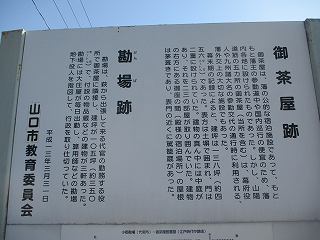

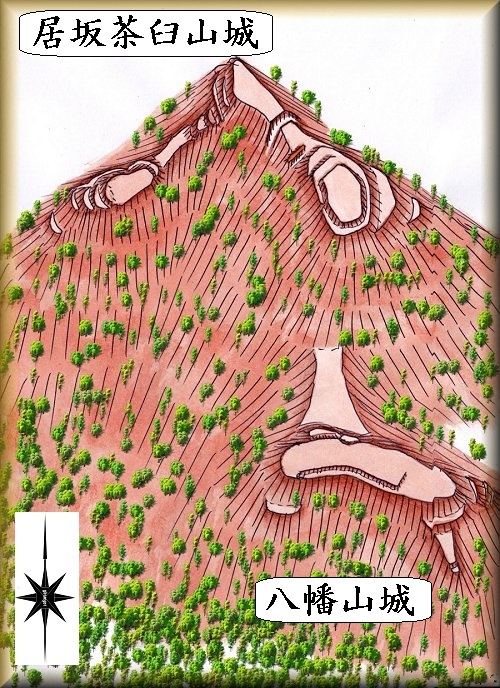

| �隬��B |

�R�����쌴�䒃���̈ē��B |

|

|

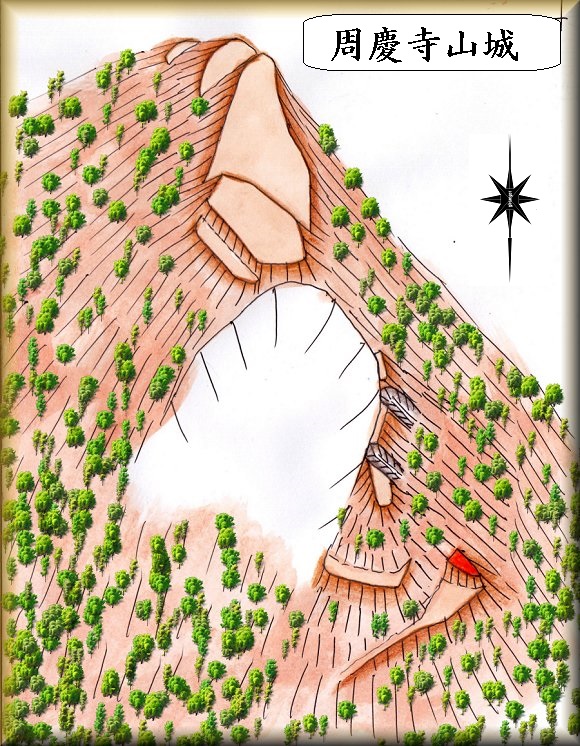

| �y�ہB |

�y�ہB |

|

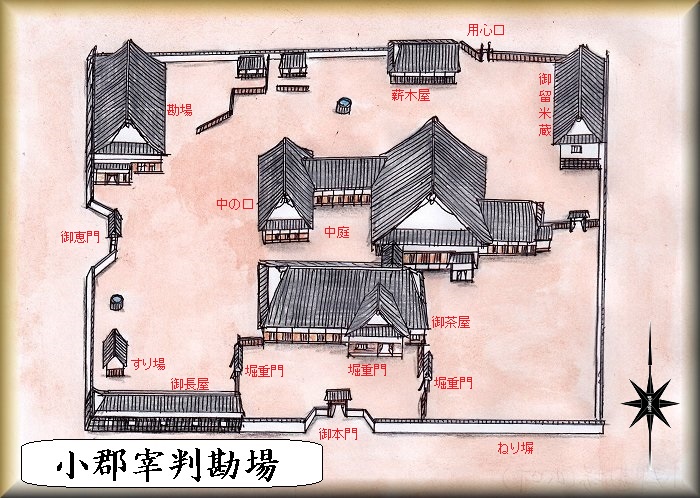

���S�ɔ�����i�R���s���S�����V���j

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

�@���S�ɔ�����̏ꏊ�B

�@���S�ɔ�����͂i�q���h�����w�̐�100m�قǂ̏��ɂ������B�s�X�n�����i��ł��邱�Ƃ�����A��\�͂܂������c���Ă��炸�A�ē��������|�c���Ɨ��Ă��Ă���B

�@����Ƃ����͎̂�����Ȃ����t�ł��邪�A�R�����ł͊e�n�Ō�����B�v����ɖї��Ƃ̑㊯���̂��Ƃł���B

�@�{�݂́A�㊯���̖����ɓ����銨��ƁA�㊯�����̋��Z�{�݂ł���䒃����2����\������Ă����B���쌴�䒃���̏��ł��q�ׂĂ��邪�A�ї��̓��ł́A�䒃���͔˂̌����̏h���{�݂̈Ӗ��ł����邱�Ƃ������悤���B

�@���̑��ɂ������A�đ��A�ؑ��A��˂Ȃǂ�����A3�J���ɏ�傪�ݒu����Ă����B

�@����ɂ͖����A���̑可�����o���Ă��āA�Z�p�t�Ȃǂ̊���n����l���w�}���āA�s�������d���Ă����B

�@�Ȃ����S�ɔ�����̖�́A������ِՂ̐��쎛�Ɉڒz����Č������Ă���B

|

|

| �s�X�n�̒��Ɉē����������Ă��Ă���B |

�ē��B |

|

|

| �ē��B |

|

|

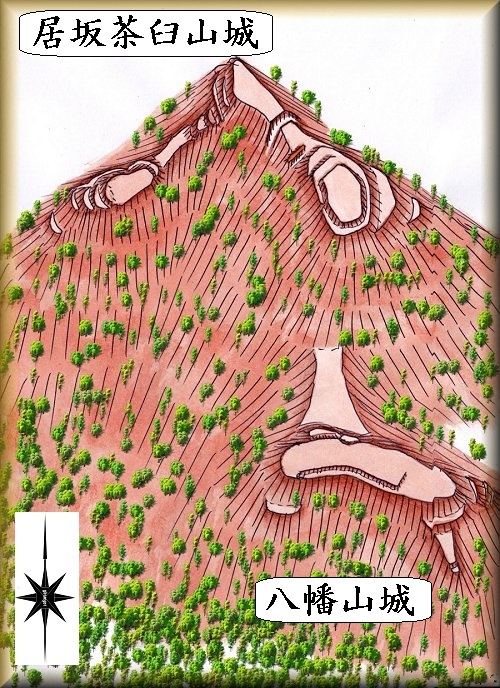

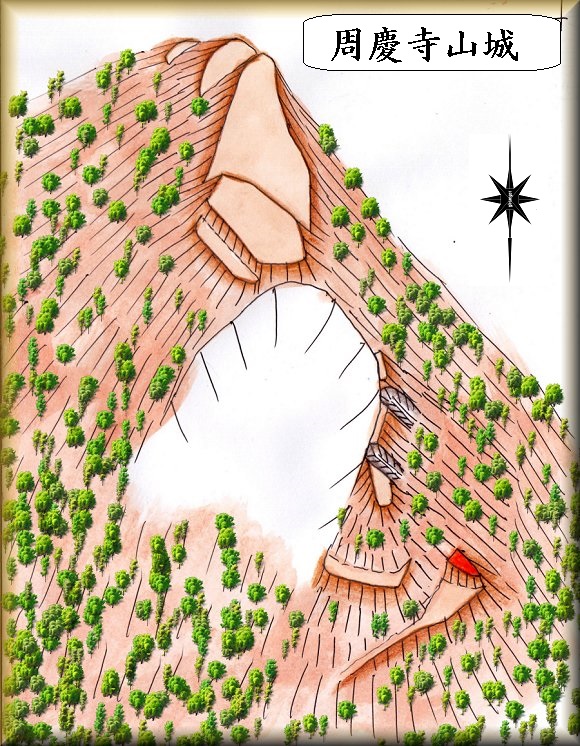

���⒃�P�R��E�����R��i�R���s������N��j

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��ẮA�w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��ẮA�w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj���Q�l�ɂ����B

�@���⒃�P�R��̏ꏊ�B�@�@�@�@�����R��̏ꏊ�B

�@���̂Q�̏�s�́A�a�c��̖k��900m�قǂ̏��ɂ��т��Ă���R�łɒz����Ă���B�䍂60���قǂ̒n�_�ɔ����R��A���̉��̔䍂80���قǂ̏��ɋ��⒃�P�R�邪����B

�@����A���Ԃ̊W�ŏ���܂œo���Ă݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������̂����A�����R��Ƃ������̂̒ʂ�A�����̎R�[�ɂ͉�N�����{������̂ŁA���̕ӂ肩��o�铹���t�����Ă���̂�������Ȃ��B

�@���Ր}�́w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj�̐}�Ɋ�Â��č쐬���Ă݂����̂ł���B

�@���⒃�P�R��̏��́A�L������ŁA�O�{���邩���N����o�R���ď��R��Ɏ��铹���������邽�߂ɁA�Z���ԍݏ邵�Ă�����ł���Ƃ����B

�@�ƂȂ�ƁA�����̍���ɍۂ��ėՎ��ɒz���ꂽ�w�邾�����̂ł��낤���B

�@�߂��ɂ͘a�c�R��̑��ɁA��N��A��͎R��ȂǁA�������̎R�邪���݂��Ă���B�������ď�s�����W���Ă���̂́A�R���I�ْ����̍��܂肪���������Ƃ������Ă���̂ł��낤�B

�@�����R��͋��⒃�P�R��̓�������������o�邾�����Ǝv����B

|

|

| �a�c�R��̉����牓�]���鋏�⒃�P�R��Ɣ����R��E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

���c���R��i�R���s�{�쉺�j

���L����A����̈˗��ŁAA���璸�����}����ɂ��ĕ`�������Ր}�B���̏�ɂ͂܂��K��Ă��Ȃ��B

���L����A����̈˗��ŁAA���璸�����}����ɂ��ĕ`�������Ր}�B���̏�ɂ͂܂��K��Ă��Ȃ��B

�@�@�@�@���c���R��̏ꏊ�B

�@�ȉ����R��U��L�����p�B

�@��f�[�^

�閼�F���c���R��

�ʖ��F����

�W���F141��

�䍂�F108��

�z��N�F�s��

���F�s���i������ɊW���j

�ꏊ�F�R�����R���s�{�쉺

�k��:���o�F34.181636/131.489094

��̊T�v

��݂ɂ���A�W��250m�̎��c���R����k���ɒ���o�������̐�[�Ɉʒu����B

�\�삪����A���݂�쐼����k���֒ʉ߂���ΏB�X����k��0�E8km�ɂ��������ق��͂��ߎR���̊X���݂���]�ł���B

��150m�����̎R�[�ɂ͑P�����A��300m�쑤�̎R�[�ɂ͌ÌF�_�Ђ�����B���́A�k��-�쓌�ɖ�130m�A�k��-�쐼�ɖ�35m�ł���B

��sI�͒���20���A��9���ŁA��ӂ͒Ⴍ�i�������āA�����ɉ����ē�ɐL�т�sI�ɑ����B

�sII�͒���20?26m�A��4�`12���ŁA�����t�߂ɗ������琼���܂���Ⴂ�i�����݂���B

�s�U�̓쑤�ɂ͓�i�̏��ȗւ��z����Ă���B�쑤�̔����Ƃ̈ƕ����Ւf����x�݂͐����Ă��Ȃ��B

�s�T�̖k�����ɂ͕�1m���A����13���̑я�̋ȗւ��݂����Ă���B

�R������sI�̖k�����́A�R����ő傫�����ς���A��\�͎����Ă��邪�A�����Ζʂɂ͋ȗւɔ����y�ۂ�2���̖x�̍��Ղ��F�߂���B

�k���ɐL�т������ɂ́A�я�̋ȗւ⏬�ȗւ��z����邪�A�����̐�[���ɖx�݂͐����Ă��Ȃ��B

�{��́A�����j����w���i�āx�ȂǂɋL�ڂ��Ȃ��A���≈�v�͕s���ł���B�������A������ِՂƋߋ����ɂ���A�P�����ɂ́A

���đ�����d�b�̓��������̕�ł��鐼���������������Ɠ�����A������ɊW������̉\���������B

�w�R����������و�Ց���������-���h����-�x�����p

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

*���Ր}�̍쐬�ɍۂ��Ă͌��n�ē����Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��ẮA�w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj���Q�l�ɂ����B

�����Ր}�̍쐬�ɍۂ��ẮA�w�R����������و�Ց����������x�i���卑�ҁj���Q�l�ɂ����B

���L����A����̈˗��ŁAA���璸�����}����ɂ��ĕ`�������Ր}�B���̏�ɂ͂܂��K��Ă��Ȃ��B

���L����A����̈˗��ŁAA���璸�����}����ɂ��ĕ`�������Ր}�B���̏�ɂ͂܂��K��Ă��Ȃ��B